Oui !!! Ce site web est très sécurisé car il est certifié au protocole HTTPS. Le petit cadenas vert est la preuve de notre certification. (Tout site sécurisé doit être conforme au protocole https et non http). Ce site web et tous ses plugins (extensions) sont régulièrement et automatiquement mis à jour vers les nouvelles versions. Vous pouvez donc naviguer sur ce site web, télécharger des documents, accepter des Cookies, partager des liens, renseigner des champs, faire des commentaires, formuler des demandes et transactions, etc. sans crainte de piratage et d’hameçonnage. Vous êtes protégés.

Vous pouvez partager une page éducative de ce site web à un proche ou une connaissance en cliquant sur l’icône de partage. Le lien de la page peut être partagé en toute sécurité via WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, par mail etc.

Pour accéder aux menus de ce site sur un téléphone portable, cliquez sur les trois barres qui dérouleront les menus du site. Cliquez à l’extrême droite sur les sous-menus (V) et accédez aux pages recherchées.

INTRODUCTION

Le 10 mars 1893, la Côte d’Ivoire fut érigée en colonie française. À la fin de la seconde guerre mondiale, elle s’engage dans le processus de la décolonisation.

Quelles sont les grandes étapes de cette marche vers l’indépendance ?

Qui sont les principaux acteurs de ce processus d’indépendance ?

I/ LA PHASE D’ESPOIR (1944-1947)

Plusieurs faits historiques vont constituer des actes d’espoir chez les populations coloniales ivoiriennes.

1 – La Conférence de Brazzaville

C’est une conférence présidée par le général Charles De Gaulle avec les gouverneurs des colonies et les gouverneurs généraux de l’Afrique noire et de Madagascar du 30 janvier au 08 février 1944 à Brazzaville au Congo. Aucun responsable africain n’y sera invité. Plusieurs recommandations seront adoptées à cette conférence :

L’accès des africains s à tous les emplois ;

Le droit syndical accordé aux africains ;

Leur représentation aux assemblées françaises ;

Leur participation à la gestion des affaires coloniales.

2 – La création de Syndicat Agricole Africain (SAA)

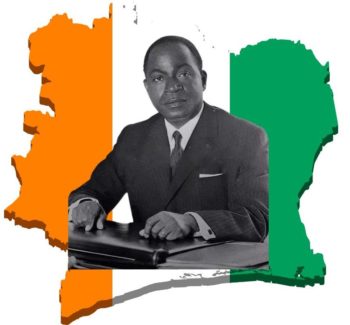

Conformément aux recommandations de la Conférence de Brazzaville, dans la colonie ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny et d’autres planteurs (Gabriel Dadié, Marcel Laubhouet, Kwamé Adingra, Fulgence BROU) avec le soutien du gouverneur de la colonie ivoirienne André Latrille, créent en aout 1944, le Syndicat Agricole Africain (SAA). C’est un syndicat qui revendique de meilleures conditions de travail pour les africains, l’amélioration des prix d’achat des produits agricoles des agriculteurs africains, la suppression des intermédiaires dans la commercialisation des produits agricoles.

3 – L’action des députés africains dans le cadre de l’Union Française

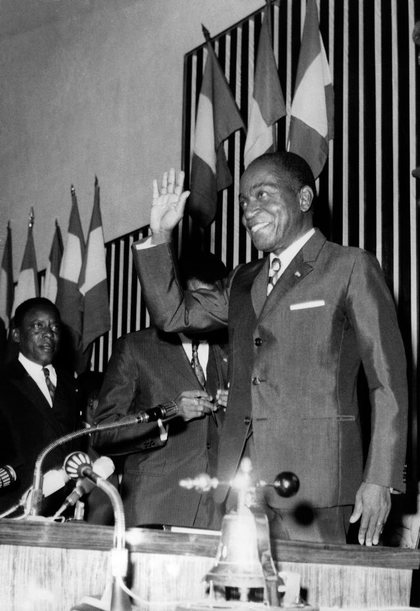

Félix Houphouët-Boigny, à l’image d’autres hommes politiques africains, est élu en octobre 1945, député de la Côte d’Ivoire pour aller siéger en France. La France entame des réformes pour l’adoption d’une nouvelle constitution. C’est dans ce contexte que les députés africains, avec le soutien des députés communistes français, réussissent à faire voter des lois historiques pour les peuples colonisés :

—Le 20 février 1946, est votée la Loi abolissant le code de l’indigénat

—Le 11 avril 1946, est votée la loi Houphouët-Boigny qui supprime le travail forcé dans toutes les colonies françaises.

—Le 7 mai 1946 la Loi Lamine Gueye est adoptée. Elle proclame citoyens tous les ressortissants des territoires d’Outre-mer (au même titre que ceux de la métropole et des départements d’outre-mer).

Le 27 octobre 1946, la France adopte une nouvelle constitution qui crée l’Union française. C’est une association formée par la France et ses colonies. Ainsi, les ressortissants de cette Union française disposeront tous de la citoyenneté française.

4 – La naissance des partis politiques et du RDA

Dans le cadre des réformes politiques dans les colonies, on assiste à l’instauration du multipartisme en Côte d’Ivoire :

– Le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) créé par Félix Houphouët-Boigny le 9 avril 1946 à Treichville

– Le Parti Progressiste de Côte d’Ivoire (PPCI) de Kouamé Benzème le 29 mars 1946

– Le Rassemblement du Peuple Français (RPF) le 6 août 1947

– Le Bloc Démocratique Eburnéen (BDE) d’Etienne Djaument le 30 déc. 1948

– L‘Entente des Indépendants de Côte d’Ivoire (EDICI) créée en fin 1949

On dénombrera en tout près de 40 partis politiques en Côte d’Ivoire jusqu’en 1956.

Aussi, pour mieux coordonner leurs actions politiques, certains élus africains, sous la conduite de Félix Houphouët-Boigny, se retrouvent à Bamako au Mali et créent le Rassemblement Démocratique Africain (RDA) le 18 octobre 1946. Le RDA est une organisation politique africaine qui lutte contre la colonisation et ses abus. Des sections sont créées dans plusieurs colonies françaises et le RDA va s’affilier au Parti Communiste Français (PCF) à l’Assemblée française

II- LA PHASE DE LA LUTTE (1948-1950)

1 – La répression du pouvoir colonial

A partir de 1947, les succès politiques de Félix Houphouët-Boigny et du RDA en Afrique et plus particulièrement en Côte d’Ivoire inquiètent les autorités politiques françaises. La suppression du travail forcé et l’abrogation du code de l’indigénat dans les colonies précipitent la ruine économique des colons. Le gouvernement français, nomme un nouveau gouverneur en Côte d’Ivoire le 10 Nov. 1948 : Laurent Péchoux. Sa politique consistera à briser le PDCI-RDA qui prend de l’ampleur dans la colonie.

La répression des militants du PDCI-RDA par le pouvoir colonial se traduit par :

Des révocations ou mutations de fonctionnaires,

Des emprisonnements massifs de populations,

Des assassinats de partisans et responsables politiques ivoiriens.

On peut citer en exemple :

— L’émeute du 6 février 1949 à Treichville qui aboutit à l’arrestation de huit membres du comité directeur de PDCI-RDA (Jean Baptiste Mockey, Mathieu Ekra, Séri Koré, Lama Kamara, Bernard Dadié, Philippe Vieira, William Jacob, Albert Paraiso). Le 24 décembre 1949, des femmes marcheront sur Grand-Bassam pour exiger leur libération.

— Le 21 janvier 1950, des incidents éclatent à Bouaflé, faisant trois morts et plusieurs blessés.

— L’assassinat du sénateur Victor Biaka Boda le 28 janvier 1950,

— Le 30 janvier1950, une fusillade à Dimbokro fait 13 morts et de nombreux blessés.

2 – Conséquences des répressions

La politique de répression anti-RDA fut un échec car les responsables du PDCI-RDA avaient demandé aux militants à ne pas céder à la provocation. Ainsi, malgré les fusillades et toutes sortes de brutalités subies par les militants du PDCI-RDA, aucun européen ne sera en retour brutalisé par les ivoiriens.

En tout, la répression du pouvoir colonial a fait de 1948 à 1950, 53 morts et environ 5000 arrestations. Cependant, ces répressions vont renforcer l’adhésion des ivoiriens envers le PDCI-RDA qui s’implante et s’enracine dans la colonie comme le seul parti politique capable de conduire le processus de décolonisation.

III- LA PERIODE DE COLLABORATION POLITIQUE (1950-1960)

1 – Le désapparentement

En octobre 1950, Félix Houphouët-Boigny décide le désapparentement (la rupture) du PDCI-RDA avec le Parti Communiste Français (PCF). Il s’allie à un autre parti politique : l’Union Démocratique et Socialiste de la Résistance (UDSR). Cette nouvelle orientation politique de Félix Houphouët-Boigny va permettre la décrispation des rapports entre le PDCI-RDA et le pouvoir colonial. Les répressions prennent fin et la configuration politique de la Côte d’Ivoire va aussi changer.

Cette période de collaboration avec le pouvoir colonial facilite aussi le rapprochement entre les différents partis politiques ivoiriens. Ainsi en 1956, la quasi-totalité des partis politiques annoncent officiellement leur ralliement au PDCI-RDA qui devient le parti unique de la Côte d’Ivoire.

2 – La Loi-cadre

En 1956, Félix Houphouët-Boigny entre au gouvernement français de Guy Mollet. Il participe à l’élaboration de la Loi-cadre avec Gaston Defferre. Cette loi, votée le 23 juin 1956 :

— Crée dans chaque territoire colonial un conseil de gouvernement élu par l’assemblée territoriale.

— Accorde des pouvoirs élargis aux assemblées territoriales.

— Elle autorise la généralisation du suffrage électoral

— Accorde une autonomie financière aux colonies.

La loi-cadre ne signifie pas indépendance. Mais elle permet l’accès des noirs aux postes de responsabilité.

3 – La Communauté Franco-Africaine

Arrivé au pouvoir le 1er juin 1958, Charles de Gaulle propose l’adoption d’une nouvelle Constitution prévoit la création d’une Communauté Franco-Africaine à la place de l’Union Française. Cette Communauté Franco-Africaine propose aux colonies d’être érigées en Républiques mais associées avec la France. Elle créé donc un Conseil exécutif composé d’un président, des chefs de gouvernement des territoires membres et des ministres chargés des affaires communes comme les finances, la défense, les affaires étrangères, la justice, l’enseignement supérieur. Les autres ministères sont réservés aux États membres.

Le referendum prévu pour cette constitution a lieu le 28 septembre 1958. Seule la Guinée de Sékou Touré vote non et accède immédiatement à l’indépendance. Face à la pression de la Communauté internationale et avec la possibilité prévue par cette Communauté Franco-Africaine de permettre aux territoires africains d’évoluer vers l’indépendance, la France accorde finalement l’indépendance à l’Afrique noire française. C’est ainsi que le 7 août 1960, la Côte d’Ivoire proclame son indépendance.

CONCLUSION

Erigée en colonie française le 10 mars 1893, la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance après 67 ans de colonisation. Plusieurs réformes politiques ont été enregistrées dans ce processus sous la conduite de Félix Houphouët-Boigny et de son parti le PDCI-RDA.