INTRODUCTION

Le Rwanda est un pays enclavé en Afrique centrale, plus précisément au cœur de la région des grands lacs, d’environ de 26 338 km². Il est peuplé majoritairement par trois groupes ethniques : les Hutu (environ 85 % de la population), les Tutsi (environ 14 %) et les Twa (moins de 1 %). Ce pays est tristement célèbre pour le génocide des Tutsi en 1994. Ce massacre de masse a marqué un tournant dramatique dans l’histoire du pays et du monde entier.

Quelles sont les causes de la guerre du Rwanda ?

Quels sont les caractères et les manifestations de cette guerre ?

Quelles sont les conséquences du génocide rwandais et quel est le processus de résolution mis en place ?

I/ LES CAUSES DE LA GUERRE DU RWANDA

1 – Les causes lointaines de la guerre

Les tensions entre Hutu et Tutsi remontent à la colonisation allemande et belge. Les colons belges, qui ont gouverné le Rwanda, ont mis en place une politique de division en favorisant les Tutsi. Ce favoritisme a renforcé les tensions ethniques. À l’indépendance en 1962, les Hutu ont pris le pouvoir. Sur le plan politique, le Rwanda a été secoué par une instabilité chronique depuis son indépendance. La montée du pouvoir Hutu, marquée par la présidence de Juvénal Habyarimana, a mis en place un régime autoritaire où les Tutsi étaient marginalisés. La corruption endémique, les inégalités économiques croissantes et l’incapacité du gouvernement à répondre aux besoins de la population ont aggravé les tensions.

Toutes ces divisions historiques et ces crises politiques, économiques et sociales ont créé un climat de méfiance et de haine, préparant le terrain à des violences futures.

2 – La cause immédiate du conflit rwandais

Le 6 avril 1994, l’avion du président Hutu Juvénal Habyarimana est abattu. Bien que l’origine exacte de cet attentat reste encre floue, cet événement a servi de prétexte aux extrémistes Hutu pour lancer une campagne systématique de massacre contre les Tutsi, et les Hutu modérés, accusés de soutenir l’opposition. C’est le déclenchement du génocide.

II- LES CARACTERES DE LA GUERRE DU RWANDA

1 – Une guerre de courte durée mais atroce et génocidaire :

Le génocide des Tutsi, qui a débuté le 6 Avril et pris fin le 4 Juillet 1994, a vu près de 800 000 personnes tuées en moins de 100 jours. De nombreuses Tutsi (des hommes, des femmes et des enfants) ont été exécutés par l’utilisation des machettes, des haches, des gourdins cloutés, d’autres jetés vivants dans les puits et latrines. Des femmes Tutsi ont subi des viols collectifs avant d’être tuées, des femmes enceintes ont été éventrées. Les atteintes aux droits humains étaient flagrantes et horribles pendant ces mois de terreur.

2 – Une planification étatique du génocide :

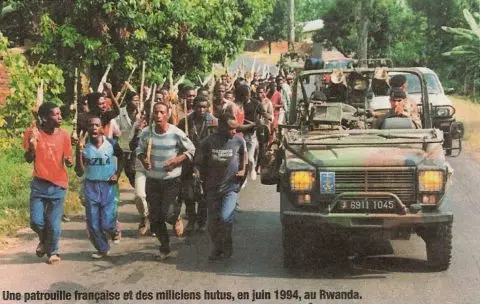

Le massacre a été planifié à grande échelle avec l’implication de l’armée rwandaise (FAR), des milices Hutu (Interahamwe), et du gouvernement de Habyarimana. Les médias, notamment la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), ont joué un rôle clé dans la diffusion de la propagande génocidaire.

3 – Une guerre civile, régionale et même internationale :

Les principales victimes du génocide étaient les Tutsi, ainsi que les Hutu modérés qui s’opposaient aux massacres. Des familles entières ont été décimées. Les massacres menés par les Hutu, ont eu lieu dans tout le pays, contre les Tutsi et les Hutu modérés. Certains sites (églises, écoles) sont devenus des symboles des atrocités commises. Des pays voisins comme l’Ouganda, la RDC, le Burundi ont été impliqués dans cette guerre. La communauté internationale, notamment la France, la Belgique et l’ONU, a été critiquée pour son inaction ou son soutien voilé à certaines forces en présence.

III- LES CONSEQUENCES DU GENOCIDE RWANDAIS ET LE PROCESSUS DE RESOLUTION

1 – Les conséquences du génocide rwandais

Au niveau social :

Le génocide a eu un impact dévastateur sur la société rwandaise. Au moins 800 000 Rwandais ont péri dans cette guerre et des milliers de personnes ont été déplacées, créant une crise humanitaire massive (près de 2 millions de réfugiés hutu en Tanzanie, en RDC). Les liens sociaux ont été brisés, et la méfiance entre Hutu et Tutsi s’est intensifiée. Des traumatismes psychologiques nt longtemps bouleversé les familles et la société.

Au niveau économique :

Le génocide a paralysé le pays. Les infrastructures socio-économiques et industrielles ont été détruites, les biens des citoyens Tutsi et Hutu modérés pillés. Les secteurs productifs comme l’agriculture ont été gravement perturbés, et la fuite massive de la main-d’œuvre a accentué la crise. Le PIB du Rwanda a chuté de façon dramatique.

Au niveau politique :

Le génocide a abouti à la chute du régime de Habyarimana et à la prise du pouvoir par le Front Patriotique Rwandais (FPR) dirigé par Paul Kagame. Depuis cette guerre qui a vu l’implication de plusieurs pays voisins, on note aussi une instabilité politique chronique dans la région des Grands Lacs.

2 – les résolutions de la guerre

Au plan national :

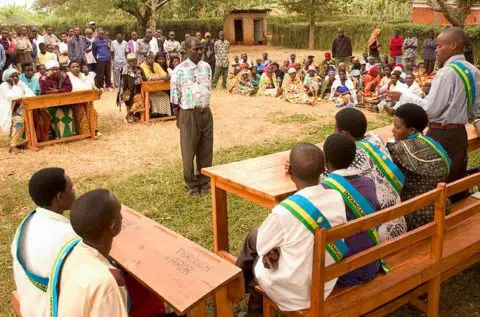

Le processus de réconciliation a été long et douloureux. Un gouvernement de transition de large ouverture a été en place selon l’accord d’Arusha du 06 Août 1993. Des tribunaux populaires appelés Gacaca (gatchatcha) ont été mis en place pour juger les crimes du génocide et faciliter la réconciliation entre les communautés. Les exilés ont été encouragés à rentrer au Rwanda et des efforts de reconstruction nationale et de réinsertion des réfugiés ont été mis en œuvre avec l’appui de la communauté internationale.

Sur le plan international :

L’ONU a créé un Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) pour juger les principaux responsables du génocide.

CONCLUSION

La guerre civile rwandaise qui a abouti au génocide des Tutsi, a laissé des cicatrices profondes dans l’histoire du Rwanda et du monde. Les causes de cette tragédie, enracinées dans l’histoire coloniale et les divisions politiques et sociales, ont eu des conséquences dévastatrices à divers niveaux. Le Rwanda a certes accompli des progrès impressionnants depuis 1994, mais le souvenir du génocide reste une leçon à enseigner aux générations futures sur l’importance de la paix, de la tolérance et de la cohabitation pacifique au sein des communautés.